【すぐ読める】三期制の仕組みと計算方法を分かりやすく解説

2024年 07月03日

三期制とは、倉庫で保管料を算定するための方法で、多くの倉庫で採用されています。

多数のサイトで取り上げられていますが、情報量が多く理解し難いところもあります。

細かいところは省き、出来るだけ簡単に一般的な三期制の考え方が分かるように説明したいと思います。

三期制とは?

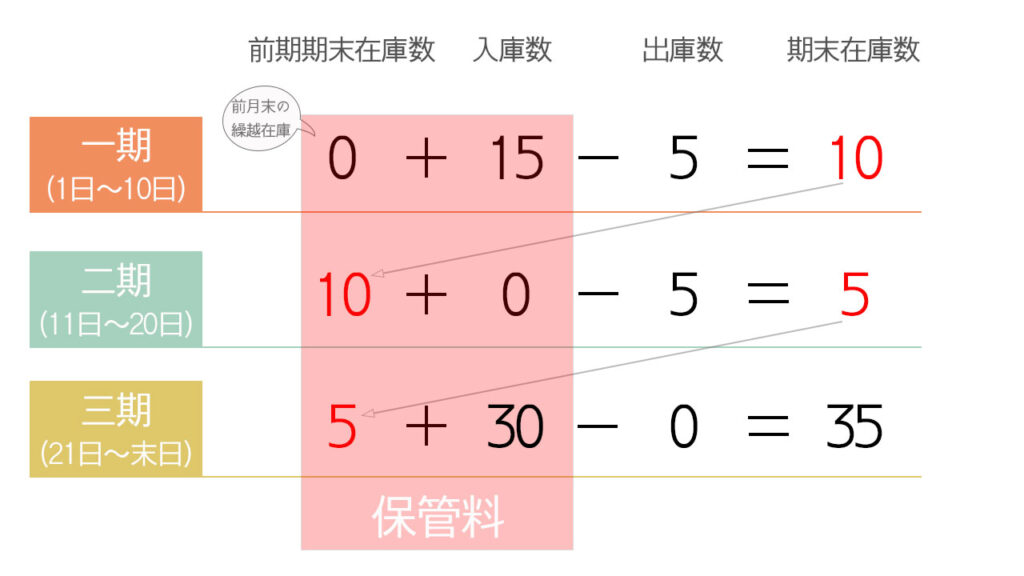

1か月を三期に分け、それぞれの期でどのくらい入庫・保管したか、計算します。

- 一期:1日~10日

- 二期:11日~20日

- 三期:21日~月末

三期制の計算方法

三期制の基本的な計算方法は「前期の期末在庫数+入庫数」です。

下図赤枠の「数値合計×保管料単価」で保管料を算出できます。

ちなみに出庫数は期末在庫数を出すために使用されます。

・一期あたりの保管料金の算定方法

保管料金 = (前期末在庫数 + 今期入庫数) × 保管単価

保管料単価を仮に100円として、図の例で計算すると

- 一期:

0 + 15 × 100円 = 1,500円 - 二期:

10 + 0 × 100円 = 1,000円 - 三期:

5 + 30 × 100円 = 3,500円 - 保管料: 1,500円 + 1,000円 + 3,500円 = 6,000円

補足

・1日に入庫しても、10日に入庫しても、1期としての保管料は変わりません。

10日に入庫する荷物を11日にスライドさせることで、1期分の保管料を節約できます。

・三期制はあくまで保管料を算出するための方法で、倉庫作業費(入庫費用、出荷費用等)は別途発生します。

三期制と固定坪契約のメリット・デメリット

三期制:在庫数、入庫数に応じて費用が変動する。

三期制では費用が変動することがポイントです。

使用した分の保管料が請求されるため、在庫の変動に合わせて保管料も変動するところがメリットです。

入庫の頻度が多い場合、その分保管料にカウントされるため、実際の保管量に比べ割高となる可能性があります。

固定坪契約:あらかじめ使用する坪数を、坪数単位で契約する。

固定坪契約の場合、決まった坪数以内であれば、どれだけ入出庫が多くても保管料に影響を受けません。

しかし、契約坪数より在庫数量が少ない場合でも固定費用が発生しますので、その点はデメリットと言えます。

国立倉庫の三期制をご紹介

当社のEC・通販物流代行サービスでは独自の三期制を適用しています。

ポイントは「入庫数がカウントされない」、「三期の平均値」ということです。

簡単に説明すると、下記の計算となります。

三期の期末在庫 ÷ 3 × 保管料単価 = 保管料

上図の例に当てはめると

( (

入庫数がカウントされないという事は、一般的な三期制と比べても大きなメリットです。

三期の平均値を採用している理由は、三期の中で入庫が多い期があったとしても、

少ない期との平均をとることで保管料の変動を緩和させることができます。

当社では、「三期の期末在庫」= 使用した保管タイプ(仕切箱、棚、パレット、ハンガー等)としています。

※単価や保管タイプの詳細は「保管について | 国立倉庫」をご確認ください。

倉庫のまめ知識

積数

倉庫で良く使われる用語の「積数」とは、ある時点の在庫数合計と1か月間の入庫総数の合計です。

上記で保管料の計算に使った値を指します。

一期制

1か月を期間ごとに分けることはありません。シンプルで管理のし易さがメリットです。

二期制

期間を「1日~15日」「16日~末日」に分けて計算します。

冷蔵倉庫で採用されているケースが多い。

まとめ

今回のご紹介した三期制は、一般的に知られている三期制の考え方です。

倉庫に荷物を預ける上で、きちんと三期制を理解することで適切なコスト管理ができます。

入庫のタイミングを把握しておくことで、保管料も変わってくるでしょう。

その他、倉庫独自の算定方法を採用している場合がありますので、自社の運用にあっているか良く確認しておく必要があります。

国立倉庫のネット通販物流代行サービスなら、受注から配送までらくらく自動化!すべてお任せください。

EC通販の物流代行サービスなら国立倉庫